(民俗2の6)

右述西アフリカのバーボー猴に似た記事が『古事記』にあって「かれ、その 田毘古の神、阿邪訶に坐せる時に漁どりして、ヒラブ貝にその手を咋ひ合されて海塩に溺れたまひき。かれ、水底に沈み居たまふ時の名を底ドク御魂といひつ。その海水のツブ立つ時の名をツブ立つ御魂といひつ、その泡さく時の名を泡サク御魂といひき」。本居宣長はこのヒラブ貝を月日貝のように説いたが、さすがに学問を重んじただけあって、なお国々の人に尋ね問わば今も古えの名の残れる処もあるべきなりと言われた。そしてまたタイラギという貝あり、ギはカイのつまりたるにて平ら貝の意にて是にやと疑いを存せられたは当り居る。

田毘古の神、阿邪訶に坐せる時に漁どりして、ヒラブ貝にその手を咋ひ合されて海塩に溺れたまひき。かれ、水底に沈み居たまふ時の名を底ドク御魂といひつ。その海水のツブ立つ時の名をツブ立つ御魂といひつ、その泡さく時の名を泡サク御魂といひき」。本居宣長はこのヒラブ貝を月日貝のように説いたが、さすがに学問を重んじただけあって、なお国々の人に尋ね問わば今も古えの名の残れる処もあるべきなりと言われた。そしてまたタイラギという貝あり、ギはカイのつまりたるにて平ら貝の意にて是にやと疑いを存せられたは当り居る。

田辺附近の新庄村より六十余歳の老婦多年予の方へ塩を売りに来る。

蚤く大聾となったので四、五十年前に聞いた事のみよく話す。由って俚言土俗に関して他所風の雑らぬ古伝を受くるに最も恰好の人物だ。この婆様が四年前の四月、例により塩を担うて来た畚(フゴ)の中にかの村名産のタチガイ多く入れあった。

これは『本草啓蒙』四二にタイラギ、トリガイ(備前、同名あり)、タテガイ(加州)と異名を挙げ、「海中に産す、形蚌のごとくにして大なり、殻薄くして砕けやすく色黒し、挙げて日に映ずれば微しく透いて緑色なり。長さ一尺余、一頭は尖り一頭は漸く広く五、六寸ばかり、摺扇を微しく開く状のごとし、肉の中央に一の肉柱あり、色白くして円に、径り一寸ばかり、大なるものは数寸に至る。横に切って薄片と成さば団扇の形のごとし、故に江戸にてダンセンと呼び炙食烹食味極めて甘美なり。これ江瑶柱なり、ほかにも三柱ありて合せて四柱なれども皆小にして食うに堪えず、故に宋の劉子 「食蠣房詩」に江瑶貴一柱といえり、その肉は腥靭にして食うべからず、

「食蠣房詩」に江瑶貴一柱といえり、その肉は腥靭にして食うべからず、

「塩辛」に製すればやや食うべし、備前および紀州の人この介化して鳥となるといい、試みに割って全肉を見れば実に鳥の形あり、唐山にもこの説あり、しかれども実に化するや否やを知らず」と出づ。

「塩辛」に製すればやや食うべし、備前および紀州の人この介化して鳥となるといい、試みに割って全肉を見れば実に鳥の形あり、唐山にもこの説あり、しかれども実に化するや否やを知らず」と出づ。

『紀伊続風土記』九七には「立介タチカイ一名鳥介、同名多し、玉 (タイラギ)に似て幅狭く長さ七、八寸、冬より春に至りて食用とす、夏月肉ようやく化して鳥となる。形磯ひよどりに似て頭白く尾なし、鳴く声ヒヨヒヨというごとし、牟婁郡曾根荘賀田浦に多し」と見ゆ。

(タイラギ)に似て幅狭く長さ七、八寸、冬より春に至りて食用とす、夏月肉ようやく化して鳥となる。形磯ひよどりに似て頭白く尾なし、鳴く声ヒヨヒヨというごとし、牟婁郡曾根荘賀田浦に多し」と見ゆ。

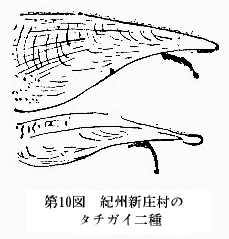

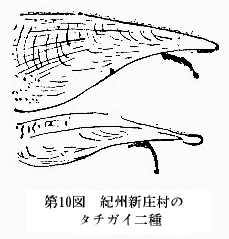

介が鳥になるてふ話は欧州や支那にもありて(マクス・ミュラーの『言語学講義』一八八二年板、二巻五八六頁、王士 の『香祖筆記』十。〈西施舌海燕の化すところ、久しくしてすなわちまた化して燕と為る〉)、その肉が鳥の形に似るに起る。件の老婦が持ち来ったタチガイを見るに二種あり。いずれもピンナ属のもので、ピンナはラテン語、単数で羽、複数の時は翼の義、形が似たので名づく。いずれも海底に直立し、口の下端に近く毛あって石に付くを外国で織って手袋などにする。第十図甲は殻が末広く細条縦横して小刺多し。これを専らタチガイと称し方言ヒランボと呼ぶ。乙は末広ながら甲に比して狭く、その線条粗き上ひびわれ多く刺はなし、その肉煙草の味あり、喫烟家嗜み啖う。方言これをショボシと称う。

の『香祖筆記』十。〈西施舌海燕の化すところ、久しくしてすなわちまた化して燕と為る〉)、その肉が鳥の形に似るに起る。件の老婦が持ち来ったタチガイを見るに二種あり。いずれもピンナ属のもので、ピンナはラテン語、単数で羽、複数の時は翼の義、形が似たので名づく。いずれも海底に直立し、口の下端に近く毛あって石に付くを外国で織って手袋などにする。第十図甲は殻が末広く細条縦横して小刺多し。これを専らタチガイと称し方言ヒランボと呼ぶ。乙は末広ながら甲に比して狭く、その線条粗き上ひびわれ多く刺はなし、その肉煙草の味あり、喫烟家嗜み啖う。方言これをショボシと称う。

『和漢三才図会』四六に、玉 俗いうタイラギ、またいう烏帽子貝と出づるを見れば、真のタイラギより小さい故小帽子の意でショボシの名あるか。余の所見を以てすれば、『紀伊続風土記』にいえるごとく、タチガイは二種ともタイラギと別物で殻の色黒からず淡黝黄だが、いずれも形はよく似居る。新庄でいうヒランボすなわち真のタチガイが『古事記』に見えた猿田彦を挟んで溺死せしめた介で、ヒランボはその文にいわゆるヒラブ貝なる名の今に残れるものたるや疑いを容れず。宣長がヒラブ貝はもしくはタイラギかと推せしは中りおり、なお国々の人に尋ねたら今も古名の残った所もあるべしというたが、果して紀州西牟婁郡新庄村に残り居るのだ。

俗いうタイラギ、またいう烏帽子貝と出づるを見れば、真のタイラギより小さい故小帽子の意でショボシの名あるか。余の所見を以てすれば、『紀伊続風土記』にいえるごとく、タチガイは二種ともタイラギと別物で殻の色黒からず淡黝黄だが、いずれも形はよく似居る。新庄でいうヒランボすなわち真のタチガイが『古事記』に見えた猿田彦を挟んで溺死せしめた介で、ヒランボはその文にいわゆるヒラブ貝なる名の今に残れるものたるや疑いを容れず。宣長がヒラブ貝はもしくはタイラギかと推せしは中りおり、なお国々の人に尋ねたら今も古名の残った所もあるべしというたが、果して紀州西牟婁郡新庄村に残り居るのだ。

猴の話と縁が遠いが、『古事記』は世界に多からぬ古典で、その一句一語も明らめずに過すは日本人の面目を汚す理窟故、猿田彦に因んでヒラブ貝の何物たるを弁じ置く。さて猿田彦が指を介に挟まれ苦しむうち潮さし来り、溺れて底に沈みし時の名を底ドクすなわち底に

著く御魂といい、ツブ立つ時すなわち俗にヅブヅブグチャグチャなどいうごとく水がヅブヅブと鳴った時の名をヅブたつ御魂、泡の起る時の名を泡さく御魂というたとあるは、死にざまに魂が分解してそれぞれ執念が留まったとしたのだ(『古事記伝』巻十六参照)。

異常の時に際し全く別人のごとき念を起すこと、酸素が重なってオゾーンとなり、酸素に異なる特性を具うるごときを別に御魂と唱えて懼れたので、ある多島海島民は人に二魂ありとし、西アフリカ人は毎人四魂ありと信じ、また種々雑多の魂ありとしこれを分別すること難く、アルタイ人は人ごとに数魂ありとし、チュクチー人は人体諸部各別にその魂ありとす(一八七二年板ワイツおよびゲルラント『未開民史』巻六、頁三一二、一九〇一年板キングスレイ『西アフリカ研究』一七〇頁、一九〇六年板デンネット『黒人の心裏』七九頁、一九一四年板チャプリカ『西伯利初住民』二八二および二六〇頁)。

支那でも『抱朴子』に、分形すればすなわち自らその身三魂七魄なるを見る。『酉陽雑俎』に人身三万六千神その処に随ってこれに居るなどあるを攷え合すべし。介が動物を挟み困しめた記事は例の『戦国策』の鷸蚌の故事もっとも顕われ、其碩の『国姓爺明朝太平記』二の一章に、旅人が乗馬して海人に赤貝を買い取って見る拍子にその貝馬の下顎に咋い付き大いに困らす。下人祝してお前は長崎丸山の出島屋万六とて女郎屋の一番名高い轡、その轡へ新しい上赤貝の女郎が思い付いて招かぬに独り食い付くと申す前表と悦ばす所あるはこれに拠って作ったのだ。

その他『甲子夜話』一七に、平戸の海浜で猴がアワビを採るとて手を締められ岩に挟まり動く能わず、作事奉行川上某を招く故行って離しやると、両手を地に付け平伏して去ったとあるが、礼に何も持って来たとないところがかえって事実譚らしく、九世紀に支那に渡ったペルシャ人アブ・ザイド・アル・ハッサンの『紀行』(レイノー仏訳、一八四五年板一五〇頁)にも、狐が介の開けるを見、その肉を食わんと喙を突っ込んで緊しく締められ、顛倒して悶死した処へ往き会わせたアラビア人が介の口に何か光るを見、破って最高価の真珠を獲たと記す。

back next

![]() 田毘古

田毘古

![]() 「食蠣房詩」に江瑶貴一柱といえり、その肉は

「食蠣房詩」に江瑶貴一柱といえり、その肉は

![]()

![]() (タイラギ)に似て幅狭く長さ七、八寸、冬より春に至りて食用とす、夏月肉ようやく化して鳥となる。形磯ひよどりに似て頭白く尾なし、鳴く声ヒヨヒヨというごとし、牟婁郡曾根荘賀田浦に多し」と見ゆ。

(タイラギ)に似て幅狭く長さ七、八寸、冬より春に至りて食用とす、夏月肉ようやく化して鳥となる。形磯ひよどりに似て頭白く尾なし、鳴く声ヒヨヒヨというごとし、牟婁郡曾根荘賀田浦に多し」と見ゆ。![]() の『香祖筆記』十。〈西施舌海燕の化すところ、久しくしてすなわちまた化して燕と為る〉)、その肉が鳥の形に似るに起る。

の『香祖筆記』十。〈西施舌海燕の化すところ、久しくしてすなわちまた化して燕と為る〉)、その肉が鳥の形に似るに起る。![]() 俗いうタイラギ、またいう

俗いうタイラギ、またいう