(本話の出処系統7)

したがって『隋書』に〈真臘国に浮胡魚あり、その形※[#「魚+且」、217-8]に似る、嘴鸚※[#「母+鳥」、217-9]のごとく八足あり〉、また『類函』四四九に『紀聞集』を引いて天宝四載広州海潮に因って一蜈蚣を淹し殺す、その爪を割きて肉百二十斤を得とあるも、鯨類か鮫類の死体の誤察から出た説だろう。

以上拙考の大要を大正二年の『ノーツ・エンド・キーリス』十一巻七輯に載せ更に念のため諸家の批評を求めると、エジンボロのゼームス・リッチー博士の教示にいわく、エリアヌスが筆した蜈蚣鯨はゴカイ類のある虫だろう、

ゴカイ類の頭に鬚あるを鼻に長鬚ありといい、尾に節ありて刺あるが鰕(または蝗)に似、両側に足多くトリレミスごとく見ゆとは、ゴカイ類の身に二十対あり二百双の側足ありて上下二片に分れ波動して身を進むる様に恰当り、鯨は古人が大きな海産動物を漠然総称したので、英国ノルウェー北米等の海から稀に獲るネレイス・ヴィレンスちゅう大ゴカイの長一フィートより三フィートで脊色深紫で所々黯青また緑ばかりで光り、脇と腹は肉色であるいは青を帯びたる所がヨンストンのいわゆるその身全く青く脇と腹赤を帯ぶに合いいる、

ローマのプリニウス等かかるゴカイを海蜈蚣と号づけ、鈎を呑めばその腸をまるで吐き出し鈎を去って腸を復呑すと書きいるとあって、この鈎一件についても説を述べられ予と論戦に及んだがここに要なければ略す、

女文豪コンスタンス・ラッセル夫人よりも書面で教えられたは、哲学者ジョン・ロック一六九六年(わが元禄九)鮭の胃を剖いて得た海蚣をアイルランドの碩学で英学士会員だったモリノー男に贈り、男これを解剖してロンデレチウスやヨンストンの蜈蚣鯨とやや差う由を述べ、ロックの記載とともに同年版行したとあって、熊楠がこの学問上の疑論を提出した功を讃められたが、対手が高名の貴婦人だけにその書翰を十襲して「書くにだに手や触れけんと思うにぞ」と少々神経病気味になって居る。

さてこれらの教示を得てますます力を得また捜索するとプリニウスの海蜈蚣の事は、リッチー博士より前にクヴィエーが既そのゴカイ類たる由を述べ居る、もっとも、博士とは別な点から起論されたが帰する所は一で、ここに引いても動物専門の人でなくては解らぬ、このクヴィエーは最高名な動物学者で一世ナポレオンに重用されて仏国学政の枢機を運用し、ブルボン家恢復後も内務大臣になると間もなく死んだ、定めて眼が舞うほど忙しかった身を以て海蜈蚣の何物たるまで調べいたは、どこかの大臣輩がわずかな酒に酔っ払ったり芸妓に子を生ませたりして能事とすると大違いだ、

それからゴカイ類には、サモア島で年に二朝しか獲れずしたがって王に限って食うたパロロ・ヴェリジス、わが国備前の海蛭、支那の土笋や禾虫(畔田翠嶽の『水族志』に出づ)など食品たるものもあるが、その形背皆蚯蚓に足を添えたようで魚釣りの餌にするのみ食い試みぬ人が多い、

一五六八年版ジャク・グレヴァン・ド・クレルモンの『毒物二書』一三八頁に古人一種の蜈蚣を蛇殺し(オフィオクテネ)といい能く蛇を咋い殺したとあって、貝原先生同様人の唾が蜈蚣の大敵たる由を言うたは、秀郷唾を鏃に塗りて大蜈蚣を殺したというに合う、それから海蜈蚣すなわちゴカイが人を咬めば毒あるのみならず触れても蕁麻に触れたように痛むというた、

十二年前東牟婁郡勝浦港に在った時、毎度その近傍の綱切島辺の海底に黄黒斑で二、三間も長い海蜈蚣が住むと聞いて例の法螺談と気に留めなんだが、右のごとく教示やら調査やらで気が付き当田辺湾諸村人に質すと諸所で夏日海底から引き揚げて石灰に焼く菊銘石の穴に一尺から一間ほど長い海蜈蚣が棲むと聞いて前祝いに五、六升飲んで出懸けると炎日のため件の虫がたちまち溶け腐りて漆のごとくなりおった、よほど大きな物で容れる器がないとの事だ、

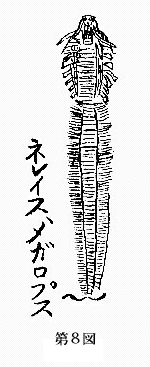

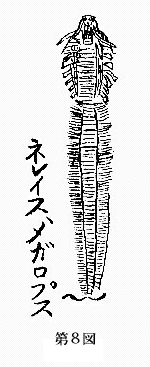

以上述べたところで秀郷蜈蚣退治の先駆たる加賀の海島で蜈蚣海を游いで大蛇と戦った譚も多少根拠あるものと別り、また貝原氏が蜈蚣鯨大毒ある由記したのも全嘘でないと知れる、氏の『大和本草』に長崎の向井元升という医者の為人を称し毎度諮問した由記しあれば、蜈蚣鯨の一項は向井氏が西洋人か訳官から聞き得て貝原氏に伝えたのかも知れぬ、第八図はゴカイの一種ネレイス・メガロプスが専ら水を游ぐ世態をやや大きく写したので、大小の違いはあるが実際海蜈蚣また蜈蚣鯨の何様の物たるを見るに足る。

back next

「田原藤太竜宮入りの話」は『十二支考〈上〉』 (岩波文庫)に所収