(民俗2の4)

さて上述インドで猴の尸を見るを不吉とするよりついに猴は死なぬものというに至ったごとく、庚申の夜夫婦の道を行うを避けたところから、後には、『下学集』に〈この夜盗賊事を行うに利あり、故に諸人眠らずして夜を守るなり、ある説にいわく、この夜夫婦婬を行えばすなわちその妊むところの子必ず盗と作す、故に夫婦慎むところの夜なり〉といった通り信ずるに及んだのだ。明和二年刑せられた巨盗真刀徳次郎はこの夜孕まれた由。庚申の申は十二畜の猴に中る。猴は前にもしばしば述べたごとくすこぶる手癖の悪いもので盗才が多い。

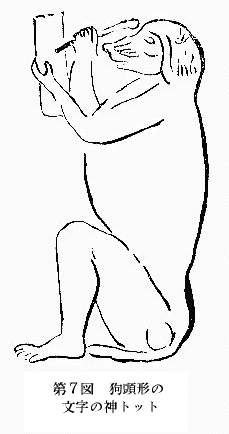

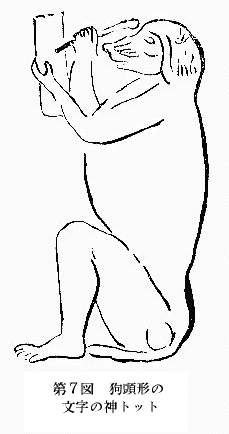

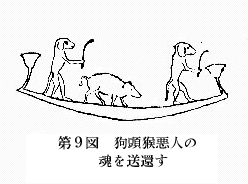

パーキンスの『アビシニア住記』一にいわく、カルトウムで狗頭猴の牡一と牝二に芸させて活計する人予に語ったは、この牡猴は無類の盗賊で芸を演ずる傍一日分の食物を盗むから、マア数分間見ていなさいとあって、猴使いがその猴を棗売りの側へ伴い行き蜻蛉返りを演ぜしめた。予注意して見ると、猴は初めから棗に眼を付けたが少しも気色に露わさねば誰もこれを知らず、猴初めは棗入れた籃に近寄るを好まぬようだったが芸をやりながら漸次これに近付き、演技半ばにたちまち地に伏して屍のごとし、やがて飛び起きて棗売りの顔を見詰め、大いに叫ぶ状、どこか痛むか何か怒るものに似たり、かくて後肢を以て能う限りの棗を窃めど後肢のほかは少しも動かさず、棗売りは猴に睨まれて大いに呆れ、一向盗まれいると気付かず、傍人これを告ぐるを聞いて初めて暁り大笑いした。その間に猴素迅く頬嚢に盗品を抛げ込みたちまち籃を遠ざかる。たまたま一童強くその尾を牽いたので、さては露われたか定めて棗売りの仕返しだろうと早合点してその童子の側を通り、一両人の脚下を潜って棗売りに咬み付くところを猴使いが叱り止めて御無事に事済んだと。

明の陶宗儀の『輟耕録』二三に、優人杜生の話に、韶州で相公てふ者と心やすくなり、その室に至って柱上に一小猴を鎖でつなげるを見るに狡猾らしい。縦して席間に周旋せしめ、番語で申し付くると俄に一楪を捧げ至る、また番語で詈れば一碗を易えて来る、驚いて問うと答えて、某に婢あり、子を生んだが弥月にして死んだ。時にこの猴生まれて十五日、その母犬に殺され終日泣きやまず、因ってこの婢に乳養せしむると、長じて能く人の指使に随い兼ねて番語を解するというた。その後清州に至って呉同知方に留まる、たちまち客一猴を携えて城に入るありと報ず。呉、杜に語りて、この人は江湖の巨盗だ、すべて人家に至って様子を窺い置き、夜に至って猴を入れて窃ます、而して彼は外にあって応援す。われ必ずこの猴を奪い人のために害を除かんと言うた。明日その客(すなわち相公)呉に謁す、呉飯を食わせ、その猴を求めしに諾せず、呉曰く、くれずばその首を切ろうと、客詮方なく猴を与え、呉、白金十両を酬う。去るに臨んで番語で猴に言い付ける、たまたま訳史聞き得て来って呉に告げたは、客、猴に教えて汝飲まず食わずば必ず縛を解かるべし、その時速やかに逃れ去れ、我は十里外の小寺中に俟ち受けんというたと。呉、いまだ信ぜず。晩に至って果核水食の類を与え試むるに皆飲食せず、さてはと人を走らせ覗うとこの客果していまだ行かず、帰り報ずると、呉、猴を打ち殺ししまったと出づ。

『大清一統志』七九に明の王士嘉よく疑獄を決す。銭百緡を以て樹下に臥して失うた者あり。士嘉曰く、この樹が祟ったのだ、これを治すべしとて駕してその樹下に往く、士民皆見物に出る、その間密偵せしむるに一人往かざる者あり、これを吟味するに果して盗なり。また代王の内蔵の物失せて戸締りは故のごとし、士嘉これきっと猴牽が猴を使うたのだと言いて、幣を庭に列ね、群猴をして過らしめて伺うに、一つの猴が攫み去った、その猴の主を詰るに恐れ入ったとある。

『犬子集』に「何事も祈れば叶へ猴の夜に」「あらはれぬるは怪し盗賊」。『筑紫琴の唄』にもある通り、庚申が叶え猴に通うより庚申の夜祈れば何事も叶うとしたらしい。しかるに一方では猴がややもすれば手が長いところから、今も紀州などの田舎では庚申の夜交われば猴に似て手癖悪き子を生むと信ずると同時に、庚申を信ずれば盗難を免るとし、失踪人や紛失物を戻し、盗賊を捕うるにこの神に祈り、縄を以てその像を縛るは、その本意神様を盗人と見立てたので、この神、本は猴だったと知れる。されば僻地盗難繁かった処々は、庚申に祈りて盗品を求め、盗もまた気味悪くなってこれを返却した例多く、庚申講を組んで順次青面金剛と三猿の絵像を祭りありく風盛んなり。さて田舎の旅宿が大抵その講の元を勤める。盗難多き旅宿は営業ならぬからで、庚申塚を道側に立てるも主として盗難少なく道路安全を冀うての事と見ゆ。

『俗説贅弁』巻一や『温故随筆』に徳川幕府中頃までの神道者が庚申は猿田彦命と説いたのを非とし、就中『贅弁』には神徳高き大神を如何ぞ禽獣とすべけんやと詈り居る。しかるに出口米吉君の近刊『日本生殖器崇拝略説』に『日本書紀通証』から孫引きされた『扶桑拾遺集』に、〈源順、庚申待夜、伊勢斎宮に侍りて、和歌を奉る、小序に曰く、掛麻久毛畏幾大神、怜礼登毛、愛美幸賜天牟〉とある由。

これは衢の神たる猿田彦大神を青面金剛すなわち三猿の親方と同体と心得、道家のいわゆる三尸が天に登って人の罪悪を告ぐるを防がんため、庚申の夜を守って長寿を保たん事をかの大神に祈るの意を述べたと見える。したがって猿田彦と庚申と同一神とは平安朝既に信ぜられいたのだ。

さて、『贅弁』に神徳高き大神を如何ぞ禽獣とすべけんやと詈ったが、『玉鉾百首』に「いやしけど、いかつちこたま狐虎、たつの類ひも神の片はし」と詠んだごとく、上世物をも人をも不思議なものを片端から神としたのは万国の通義で、既に以て秦大津父は山で二狼の闘うを見、馬より下って口手を洗い浄め、汝これ貴き神にして、麁行を楽しむ、もし猟師に逢わば禽にされん、速やかに相闘うをやめよと祈って、毛に付いた血を拭いやり放ったという(『書紀』一九)。

この人は殷の伝説同様夢の告げで欽明天皇に抜擢せられ、その財政を司って大いに饒富を致した賢人だが、それほどの智者でも真実狼を大神と心得る事、今日秩父の狼を大口真神と崇むる太郎作輩に同じかった。されば猴の特に大きなのを大神とせるも怪しむに足らず。

back next