(民俗2の2)

この『六度集経』がラーマーヤナ譚を支那で公にした最古の物であろう。原来『ラーマーヤナ』は上に述べた私陀の二子を養育した仙人ヴァルミキの本作といわれ、異伝すこぶる多く、現存するところ三大別本あり。毎本所載の三分一は他本に全く見えず、いずれも梵語で筆せられしは仏在世より後なれど、この物語は仏在世既にあまねく俗間に歌われ種々の増補と改竄を受けたのだから、和漢の所伝が現在インドの諸本と異処多きはそのはずだ。

仏典にはこれを一女の故を以て十八※[#「女+亥」、91-7](今の計え方で百八十億)の大衆を殺した喧嘩ばかり書いた詰まらぬ物と貶し、『六度集経』にも羅摩を釈尊、私陀をその妻瞿夷、ハヌマンの本尊帝釈を釈尊の後釜に坐るべき未来の仏弥勒としながら羅摩、私陀等の名を一切抹殺して単に大国王、その妃などといい居る。故にラーマーヤナ譚が三国の世既に支那に入りいたとはちょっと気付いた人がなかったと見える。

ハヌマン猴はかく羅摩に精忠を尽して神物と崇めらるるから、インド人はこれを殺すを大罪とする由上に述べた。テンネントの『錫蘭博物誌』にいわく、インド人はハヌマン猴が殺された処に住む人はやがて死ぬばかりか、その骨を埋めた地上に家建てても繁昌せぬと信じ、必ずまず術士を招き、きっとその骨が土中になきと占い定めた後家を立てる。かく不吉と思い込んだからハヌマンの屍骸を見ても口外せぬ。

さてセイロンのシンガリース人は林中で猴が死んでも屍を見せぬといい、その諺に「白い鳥と稲鳥(パッジー・バード、鷺の一種)と直な椰樹と死んだ猴、それを見た人は死なぬはず」という。これは件のハヌマンの屍を見ても口外せぬインドの風が移ったのだろうと。註にいわく、ジブラルタルでも猴の屍を見た事なしというと。

虎は死して皮を留むとか、今井兼平などは死に様を見せて高名したが、『愚管抄』に重成は後に死にたる処を人に知られずと誉めけりとある。多田満仲の弟、満政の後で美濃の青墓で義朝と名のり、面皮を剥いで死んだ源重成を指すか。『大和本草』には猫は死ぬ時極めて醜い由で、隠れて人には見せぬとあるが余は幾度も見た。ある知人いわく、猫の屍は毎々見るが純種の日本犬の死体は人に見せぬと。

前出ハヌマン猴王の素性について異説あり、羅摩の父ダサラダ子なきを憂い神に牲すると、牲火より神現じ天食を王に授く。その教えに任せて王これを三妃に頒つにその一人分を鷲が掴んで同じく子を求めて苦行中のアンジャニ女の手に落し入る。それを食うてたちまち孕み生んだその子がハヌマンだったという。

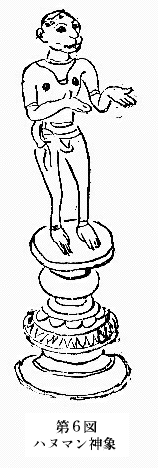

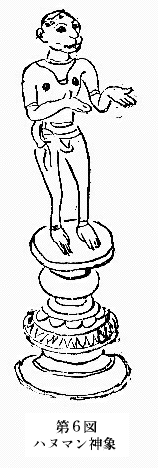

ハヌマン猴王は死せず、その身金剛にして膂力人に絶す。羅摩の楞伽攻めに鳥語を解いたり、海を跳び越えたり、猫に化けたり、山を抜き持って飛んだり、神変出没限りなく、ついに私陀を取り還すその功莫大なり。一度『ラーマーヤナ』を通読すると支那の『西遊記』の孫悟空はどうもハヌマン伝から転出したよう思われる。羅摩、軍に勝ちて楞伽を鬼王の弟に与え、ハヌマンをしてその島を守護せしめた。ハヌマンは娶らず、強勢慈仁の神にして人に諸福を与う。また諸鬼、妖魅、悪精、巫蠱を司る。悪鬼に付かれし者これに祷れば退く。流行病烈しき時もこれに祷る。鬼に付かれ熱を病む者、その像や祠を望んだばかりで癒え鬼叫ぶという。

インド人は星の廻り合せで一年より七年半の間厄に当る。その時、凶女神パノチ、金、銀、銅、鉄の足で人体に入る。頭に入れば失神し、心臓に入れば貧乏になり、足に入れば身病む。昔十頭鬼王の従弟アヒとマヒ、魔法を以て羅摩兄弟を執え、パノチに牲せんとした時、ハヌマンその祠に乱入してパノチを踏み潰し二人を救うた縁により、右様の厄年の人は断食してハヌマンに祷れば無難だ。俗伝にこの猴王十二年に一度呼ばわる、それを聞いた者は閹人となるという。

予はとかく女難に苦しむから思い切って聞かせてもらおうかしら。猴王像に注いだ油をナマンと呼び、眼に塗れば視力強く、邪鬼に犯されず、猴王を拝むに土曜最も宜しく、鉛丹と油はその一番好物たり。ハヌマン味方の創を治せんとて薬樹を北海辺に探るうち日暮れて見えぬを憂い、その樹の生えた山を抱えて飛び返るとて矢に中った時、この二物を塗って疵癒え、楞伽平定後、獲た物を以て子分の猴卒どもに与え尽した時、またこの二物のみ残ったからだ(『グジャラット民俗記』五四—一五六頁)。

back next